2.2 目前養老社區在規劃設計時存在的問題

2.2.1 缺乏專門的養老社區規劃建設標準

養老社區的建設應從城市整體規劃布局的角度來考慮。目前由于養老社區的發展尚屬起步階段,各地方政府雖然制定了建設指標(建設量),但并未給出更為具體的規劃指導意見,可供參考的成功案例又不多,這就加大了開發和設計的難度。

我國目前還沒有專門針對養老社區建設的規范標準或指導手冊。普通居住區在建設時可參照《城市居住區規劃設計規范》②等,但針對養老社區這一新興的居住區形式,并沒有專門的規劃建設標準。一些已有的老年建筑相關規范如《老年人居住建筑設計標準》③、《老年人建筑設計規范》④中,由于考慮到普適性的要求,通常會更多地強調無障礙等基本設計原則,而對于養老社區中如何針對老人的特殊要求進行設計講解得并不詳細,不能較好地指導養老社區規劃設計。

發達國家對于養老社區或養老住宅通常都有專門的建設標準或行業指導手冊。例如美國的設施指南研究所編制的醫療保健設施設計指導手冊,其中對各類養老機構的規模、選址要求等都有具體規定;日本不僅國家對各類養老設施和養老住宅有相應的建設規范和運營標準,各地方政府和相關行業領域也都編寫了相應的設計手冊和標準圖集,對設計有很好的指導作用。

另外,已有的規劃指標要求并沒有受到重視。我國一些地方對于居住區公共服務設施中應配建的養老機構及相應配套設施有具體的設計指標要求,但并沒有得到良好的執行。

2.2.2 對養老社區規劃設計感到無從入手

目前政府鼓勵社會力量參與養老社區的建設,很多企業都想開發養老社區,但在規劃設計過程中往往遇到許多困境。

首先,開發和投資企業對于自身如何獲得土地以及采取何種開發模式仍在摸索,在拿到土地后也并不知道如何進行規劃。目前開發商拿到的養老社區建設用地大多集中在城市郊外,地塊規模通常較大,有的甚至達到幾千畝。面對這樣一大片土地該從何入手,開發商往往沒有頭緒。有的提出要建設幾千張甚至上萬張床位的“老年城”,而事實上老人并不一定希望集中居住在一起,過大的社區規模對于后期運營管理也會帶來很大困難。

其次,在進行養老社區規劃時不知如何做到與老人生活相關。筆者接觸到的很多開發商都提出要做最高端的養老社區,其實對于老年人的實際需要并不理解,僅限于建設高爾夫球場、溫泉,讓居住房間達到幾星級別等等。養老社區在規劃時不僅僅是增加一些老年活動場地或者設置無障礙坡道,而是應該針對老人需求有特殊分析。例如社區中為老人提供的跳舞場地,其位置既要考慮光線、通風等條件,又要想到須設置休息座椅、提供插座等細節。

還有的項目規劃標榜“養老社區”,拿“養老”、“養生”當概念,但實際沒有做到真正的適老化,導致養老社區僅僅流于口號和表面形式。一些開發企業錯誤地認為規劃建設不重要,只要后期能夠提供相應的服務就可以,但其實服務與硬件設施是有很大關系的。如果沒有前期在設計上做好伏筆,后期服務管理的很多工作都難以完成。

2.2.3 簡單照搬國外模式,缺少深刻理解

最近的養老地產開發熱潮促使很多開發商、投資者或政府人員都到國外參觀考察,從中學習了一些先進的設計經驗和管理模式,并希望能夠將其在國內推行和實現。然而養老社區發展是帶有時代和地域特征的,從國家整體的政策環境、經濟發展水平到老年人的居住習慣,再到社區的服務管理模式,都會對規劃建筑形式產生影響。如果對發達國家的發展背景不夠了解,直接“生搬硬套”,就會產生一些問題。

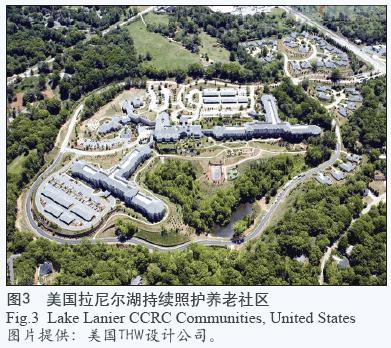

第一,盲目追求“高端”形式,與我國現階段發展水平不匹配。發達國家步入老齡化社會已有百年以上的歷史,其養老設施覆蓋體系比較完善。目前看到的國外高端、豪華的養老社區是在經歷了很長的發展歷程后形成的,并且也僅僅是其養老體系中的一部分。我們應當分析我國當前的老齡化程度等同于發達國家歷史上的哪一時期,當時他們的養老社區發展形式是什么特征。通過對比發現,中國當前65歲以上的老年人口比例為8.87%,接近日本1980年代的比例9.1%⑤,與美國20世紀50、60年代相近⑥。日本在1980年代的養老建筑以多人間(四人間或者六人間)為主要居住形式,直到1990年代中后期才向雙人間、單人間轉變,繼而到2000年以后開始全部推行單人間。我們現在建設養老社區也應在一定總量下平衡不同經濟狀況老人的比例關系,而不應一味追求高端的設施配備、追求房間是單間,否則既造成土地資源的浪費,又增加了運營管理成本。這其實與我國“未富先老”的國情并不相符。 第二,忽略了規劃形式上的差別。有的養老社區在規劃時直接套用國外的規劃形式,雖然有很多優點,但卻不一定符合我國國情(圖3)。調研發現,中國老年人的居住習慣更加重視房間朝向和節能,他們比較喜歡南向,喜歡陽光和自然通風,重視節約用電,不習慣長時間使用中央空調。這些都與外國老人不同。我國建筑設計規范中的要求與國外也有所區別。如果簡單照搬國外的規劃形式,就不能適應我國本土化的需要。因此我們應在理解其規劃形式的基礎上進行創新,從而得到適應我國國情的規劃和建筑形式。

第三,沒有考慮運營管理模式上的差異。調研中發現,我國目前很多養老社區中因管理條件所限,對于需要長期護理的老人或失智老人多采用“一對一”護理模式,即一個護理員專門服務一位老人。這些護理員主要是來自農村的中年婦女,自身并不具備專業的護理知識和技能。這一現象是由于我國勞動力相對低廉、護理服務專業化不足造成的。而發達國家主要采用組團化護理模式。這些運營管理模式上的差異必然對建筑功能配置產生影響。有的開發企業希望引入國外的管理團隊來幫助運營,但國外勞動力昂貴,運營管理費用會較高,我國老人往往負擔不起;即便是引進先進的管理模式,同時也還需用到中國的基層護理人員,因此必須考慮如何讓其在中國“落地”,這是一個需要長期深入探索的問題。