一、體育建筑的歷史溯源和時代精神

無數案例可以證明,大型體育場館能夠代表一座城市甚至一個國度最高的建筑文化和技術成就。而對今天的中國來說,這樣的評論似乎還不夠——體育場館還在引爆更大的政治和經濟能量,值得研究者和社會公眾將目光聚焦在這些龐然大物上。

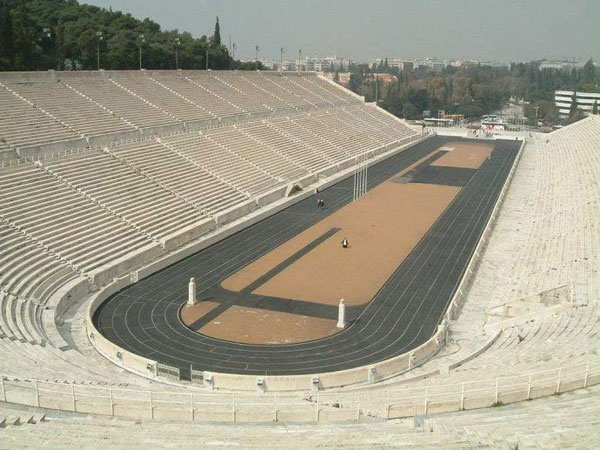

在世界范圍內回顧,正統的體育建筑是希臘人的專利。早在公元前776年,古希臘就建造了建筑史上著名的奧林匹亞體育建筑群,包括狹長形的體育場和供運動員進行室內操練的體育館等。到了古羅馬時期,出現了圓形和橢圓形的體育場,并且顛覆了希臘時期借助山坡作為看臺的做法,而采用了骨架和拱券結構,成為現代觀演式體育建筑的雛形。經過千年的漫長發展,歷經停滯和演變,1811年,柏林建成世界上第一座現代化體育館。1896年,第一屆現代奧運會在雅典舉行。

第一屆現代奧運會雅典體育場

雖然體育建筑源于西方,但中國古代對此也并非陌生。儒家孔子主張“有文事者必有武備”,君子六藝“禮、樂、射、御、書、術”中的“射、御”就直接關乎體育。古代中國人建造的球場、武場和體育學堂等,可以說是中國體育建筑的早期雛形。20世紀初,中國開始興建現代體育建筑,最早的實例是北京青年會露天體育場(1914)、清華學堂的體育館(1919)、上海江灣體育場(1935)等等。新中國成立后,我國在體育設施建設方面取得了長足的進步,但真正的規模化發展還是在上世紀七八十年代,各大省會級城市相繼興建了一批形式樸素的“第一代”體育場館。體育在中國逐漸由競技體育轉向群眾體育,日益貼近社會生活,成為人們健身、娛樂、休閑和怡情的重要方式。

2001年7月13日堪稱中國體育的轉折點——北京被定為夏季奧運會的主辦城市,從而預示著在中國將誕生一些世界最一流的場館。各大省市的場館建設也借“奧運東風”大肆籌備。然而,如果僅僅站在競技場館的本位思考,很難理解當代中國體育建筑足以作為社會現象的空前繁榮——事實上,包括北京奧運建筑在內的 “新一代”體育場館正在演繹著一種超出建筑本體的時代精神,需要在更寬廣的視角下進行研究。

北京奧運會“大事件”盛況

二、中國當代體育建筑的多重語境解析

當代中國建筑面臨的各類語境之復雜,無以窮盡。但就體育建筑而言,還是存在一些具備共性的歸納:從社會語境上說,大事件的發生為大規模的場館建設提供了前提條件;從政治語境上說,地方政府對城市發展更新的規劃能夠在標志性的場館建設上得到落實;從經濟和商業語境上說,體育場館布局及其與城市商業的充分融合呈現出復雜的運作態勢,場館的賽后運營也得到各方面的強烈關注。

1,從大事件到大建造——作為事件空間的體育場館

奧運會、全運會、大運會、城運會……連續的體育盛事已經成為當代城市大事件的突出典型 [圖2]。城市作為集體意志的反映與集體記憶的縮影,潛伏著將各類重大事件的積極效應最大化的“正當需求”。重大事件作為城市在社會與經濟轉型期的特效藥,對當代中國尤其適用。在中國改革開放及城市化進程之初,具備事件性的建筑往往是交通和會展類型,而如今,體育建筑一躍成為時代新寵。

現代生活的高移動性和圖像傳播的發達,促成了事件性在極大的范圍內以極快的速度被人們感知和參與。體育建筑作為重大事件的物質化媒介,其本身的建造活動也成為一種事件。奧運會的兩大場館——國家體育場和國家游泳中心,自中標之日起,其建筑哲學、技術創新、破土、竣工,已經為城市的重大事件而倍受各界關注。所以,當代體育建筑首先是“事件性”下的建造活動。

南京奧體中心