上個月,我陪同CCDI青年建筑師代表團走訪德國建筑。德國一向有國家資助藝術的傳統,二戰之后的德國是劇場發展最穩定的國家。我們實地考察了在教科書中的經典作品——漢斯夏隆的柏林愛樂音樂廳,以及最新由赫爾佐格和德梅隆設計的正在建設之中的漢堡易北音樂廳,這兩座建筑可以說是現代建筑前期和當代先鋒設計的兩座風向標。柏林愛樂音樂廳的“葡萄園臺地式”觀眾席,至今依然流行;易北音樂廳更是創造性地將新建筑疊加在傳統的紅磚貨棧上,將歷史和今天戲劇化地焊接在一起,其建筑功能也從單一的劇場延伸出多元的消費空間——這是一個非常重要的“主旋律”:回顧我們CCDI近期設計的幾個劇場(包括深圳南山文體中心、廈門海峽交流中心等等),不難發現,伴隨著城市發展的需求,政府和開發單位越來越期待觀演建筑與商業、酒店、交通、辦公等其他功能混合開發、共同設計,由此帶來觀演建筑從“單獨營造”向“消費綜合體”的轉變,出現劇場與CBD的“共生”模式。CCDI正在設計之中地四座劇場無一例外地迎合了這種現象。從經濟學和社會學意義上說,共生的開發模式可以提高了經濟效益和入座率,避免了劇場建筑的“孤島”效應。我們認為這會是未來中國城市劇場建設的主流趨勢。

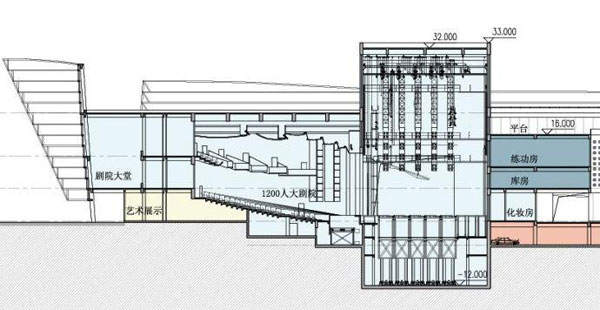

CCDI設計的廈門海峽交流中心劇場(設計中)

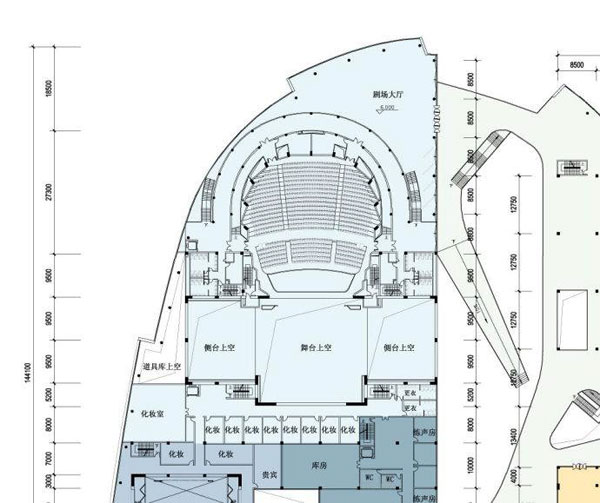

CCDI設計的鹽城文化中心劇場(建設中)

CCDI 設計的中山文化藝術中心劇場,2006年建成