1.1.2象征性

利用人們的共同經歷,在建筑創作中利用象征手法可以建立作品與觀察者心靈上的共鳴。這種象征不是簡單的形態模仿,而是選擇恰當的對象,用適當的抽象方法達到神似的效果。

如帆船酒店,位于迪拜填海建設,水面距離建翁非常近。整個酒店外觀猶如一張鼓滿了的風帆,成為給人印象深刻的地標。

1.1.3可識別性

超高層建筑因其引人注目的體量與造型而構成區域的標志,它的形式表現往往會成為人們感知城市環境風貌,體驗不同場所環境特色的重要途徑。除了要依托于環境,也應該表現出建筑自身的可識別性。

在OMA的CCTV設計中,建筑師對傳統的超高層建筑做了大量研究,發現幾乎所有的超高層都由基座、塔身、塔冠三部分組成,基座形成穩定的底部,塔身形成重復而有序列感的主體,塔冠向上延展形成視覺焦點。CCTV反其道而行之,針對媒體素材——剪輯加工——新聞產出的功能流程特點設計了環形的流線,再賦予這個功能環一個穩定的建筑形象,創造了超高層建筑標新立異的建筑形式。

1.1.4地理氣候

“氣候對人類有獨特的含義。它意味著與生活其中的個人相關聯的某種東西。自然使人類具有靈活性,所以個體生命總是不斷調整,來適應環境和周圍的狀況。”(弗蘭克賴特《自然住宅》)。地理氣候對人類活動影響非常大,一部分學者認為人類文化差異主要是由地理氣候差異主導形成的。對于建筑設計來說,地理氣候是影響設計最為宏觀的層面。

在超高層設計中,針對不同地區的地理氣候差異進行設計有許多優秀的案例。楊經文在熱帶地區的的生態摩天樓實踐中形成了系統的生態學設計方法。在EDITT TOWER設計中,運用過渡空間種植綠化、遮陽設計、通風處理等一系列手段節省能源、增加空間的舒適度,同時形成了獨特的建筑語匯。

1.1.5基地環境

基地位置和周邊狀況決定了建筑與環境的關系。周邊有河流、湖泊、山脈、森林等不同自然狀況,這時需要在整體布局與周邊進行呼應,形成一定的拓撲關系,避免過分突出建筑自身形象破壞周邊景觀。同時要充分利用自然資源,將景觀引入建筑內部,將交往空間延展至自然環境。在有的設計中,對自然環境進行形態上的呼應,模擬自然地形地貌,成為自然景觀的延伸。

城市環境則更為復雜。周邊的建筑高度,建筑形式,交通狀況,場地形狀等一系列因素均需要綜合考量。建筑需要與周邊建筑形成和諧的體量關系,對周邊造成的陰影,視線遮擋,眩光等因素也需要建筑師綜合考慮。

BIG設計的Marina Lofts中,考慮到基地位置在河流旁邊,居住建筑體量較大,影響到了原來居民到水邊的通路。所以設計將建筑體量開洞,保證了水系的高可達性。

1.2表皮設計

表皮是建筑的界面。哲學家斯特爾認為表皮與內部結構是同一物體的不同部分而已,并不存在一方凌駕于另一方的關系。超高層建筑日益成熟的結構體系為造型的靈活性提供了基礎,并使外部維護結構成為可相對獨立存在的表皮,建筑的表皮與結構功能的關系被重新定義,給表皮潛能的充分釋放帶來了契機。

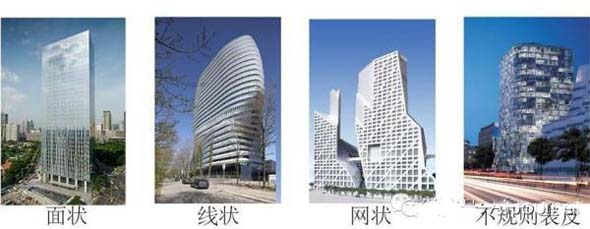

表皮的建構是基于建筑師對材料的理解與使用,并通過技術構造進行組織,是一種技術真實的建構,也是一種詩意的審美感知,建筑表皮成為表達建筑意義的重要載體。表皮的首要特質是帶給人們的視覺感知,設計者期望通過表皮傳達的信息:安靜的、運動的、古典的、現代的、有序的、混沌的等等。表皮一般都會有一個基本的原型,由一些常見的幾何圖案拼合而成,經過一定的操作方法,形成最終的結果。表皮設計有四大類:面狀、線狀、網狀和在此基礎上衍生的不規則表皮。

面狀元素不具有方向性,自身是很好的背景突出其他要素。在一些先鋒設計中,面狀元素常常大面積出現,甚至主導整個建筑。這時面狀表皮具有了更具純粹感的表現張力。