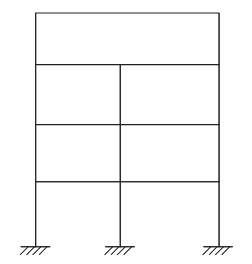

利用該計算簡圖且通過PK軟件計算后,會造成頂層的橫梁因跨度過大而超筋,其兩側柱也由于柱頂彎矩過大而超筋,這時,如果一味地增加梁柱的截面尺寸或提高混凝土強度等級,必將造成錯誤設計。

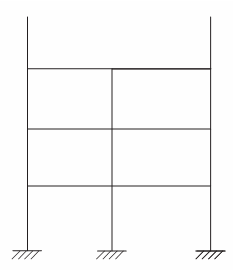

對于這種情況,就需要設計人員進行人工干預。我們可以通過修改利用PM軟件已形成的PK計算數據文件,將整體框架變為頂部開口框架(見圖4),然后將井字梁端的剪力、彎矩以節點荷載的形式輸到框架柱頂,最后再利用PK軟件進行內力和配筋的計算。

另外還應考慮作為井字梁邊梁的框架梁的扭轉因素,增加其抗扭縱筋和箍筋的數量。

值得一提的是井字梁結構體系不僅對結構受力有利,而且對消防設備布置有利。因為消防噴淋的布置間距一般為3~3.4m,并呈陣列布置,商業建筑柱距一般為8~10m,所以井字梁體系梁的分隔恰好符合噴淋間距要求,這樣布置的噴淋既經濟又符合規范要求。商業建筑的層高中有一大部分是被設備占用,井字梁體系因為雙向受力,受力均勻,所以框架梁及次梁斷面相對較小,這對提高建筑凈空,給設備提供更多空間很有利。

圖三 ③軸框架計算簡圖 圖四 開口框架

3. 加強短柱設計意識

抗震設計中要求構件具有一定的延性,破壞時盡可能成延性,但對于短柱,其破壞形式一般為剪切破壞或縱筋的粘結滑移破壞,均屬脆性破壞,所以設計時應盡量避免短柱的出現。然而實際情況中,由于樓板錯層、樓梯間平臺梁、層高較低等客觀條件的制約仍然會出現一些短柱,這就需要設計者予以充分的重視并采取相關措施。

首先短柱在圖紙中應給與明顯的表示以提醒施工人員。另外,以往一直采用的箍筋沿短柱全長加密以防止剪切破壞的措施經震害證明仍有不妥之處,而采用復合矩形螺旋箍筋和高強復式螺旋箍筋不僅可有效地提高柱子的抗剪承載力,而且可以加強對混凝土的約束,提高其抗壓承載力,改善短柱的抗震性能。

4. 結構抗震等級的確定

結構抗震等級的確定直接影響到地震作用計算的大小和抗震措施的采用。《抗震規范》第6.1.2條規定:對于丙類建筑的抗震等級可按表6.1.2確定,這對于多數的屬于丙類的工業與民用建筑是可行的。然而對于《抗震規范》第6.1.3條第4項“抗震設防類別為甲、乙、丁類的建筑應按本規范第3.1.3條規定和表6.1.2確定抗震等級”的規定卻經常被忽略。例如有些商業、醫療、體育館等建筑被誤判為丙類建筑,采用錯誤的抗震等級,導致錯誤設計。

對于這樣的建筑。首先應根據國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB50223 2004正確確定它的抗震設防類別,然后按照設防類別及抗震規范要求,確定其相應的地震作用計算和抗震措施。例如:對于乙類建筑,地震措施對于6度~8度設防烈度時,應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求。“提高一度”的概念是指如果在7度設防烈度區,那么,應按8度設防烈度由表6.1.2確定該乙類建筑的抗震等級。

5. 周期折減系數的取用

進行框架結構的周期和剛度計算時,往往忽略框架填充墻的影響。但實際情況中填充墻(磚砌體)在早期彈性工作階段參與工作的能力是較大的,這使得結構實際的剛度大于計算剛度,實際的周期小于計算周期,地震作用計算偏小,結構設計作用應按本地區抗震設防烈度計算,但抗震偏于不安全。為了避免較大誤差,在設計過程中應該對計算周期進行折減。

一般情況下,周期折減系數的取值為:當填充墻為砌體時,取0.6~0.7,為輕質砌塊或砌體填充墻較少時,取0.7~0.8,當填充墻為輕質墻體板材時,取0.9,無填充墻的純框架取1.0。可以看出,填充墻的剛度越小對框架的周期影響越小,吸收地震作用的能力也越弱。

6. 防止和減輕超長混凝土結構溫度收縮裂縫的設計建議

建筑工程中,混凝土結構的裂縫較為普遍,裂縫的類型也很多,但按成因基本可歸結為由外荷和變形引起的兩大類裂縫。其中由混凝土收縮和溫度變形引起的收縮裂縫和溫度裂縫以及由這兩種變形共同引起的溫度收縮裂縫則是實際工程中最常見的裂縫。雖然這類裂縫屬非結構性裂縫,一般不致影響構件承載力和結構安全,但卻會影響結構的耐久性和整體性。同時也會給使用者感官和心理上造成不良影響。

6.1 有效設置后澆帶

后澆帶是列入規范的一種目前設計人員常采用的方法,它利用了混凝土早期收縮量大的特性,其設計思路是“以放為主”。主要作用是釋放早期混凝土收縮應力,減小以收縮為主的變形。結合多年來的工程實踐,就后澆帶的具體做法提出以下建議和看法:

6.1.1 間距

規范規定為30~40m。建議具體工程應結合建筑物長度、氣候環境特點綜合考慮,一般應控制在30m左右。

6.1.2位置

6.1.2.1小跨梁開間或受力較小的部位,一般可在梁跨1/3處。

6.1.2.2平面布置時要注意梁的布置宜平行于后澆帶以免梁截斷太多。

6.1.2.3視具體情況可沿平面曲折通過。

6.1.3 寬度

高規規定800~1000mm。建議預留的寬度要考慮滿足鋼筋錯開搭接要求。可允許大于1000mm。