項目:上海喜馬拉雅中心甲方:證大集團設計師:磯崎新設計機構:磯崎新+胡倩工作室占地面積:28893平方米

項目:上海喜馬拉雅中心甲方:證大集團設計師:磯崎新設計機構:磯崎新+胡倩工作室占地面積:28893平方米上海喜馬拉雅中心建筑坐落于中國上海浦東新區的中心.毗鄰上海新國際博覽中心,地鐵七號線站點出口直達,是由證大集團前期投資逾20億人民幣,精心打造的當代中國文化創意產業的綜合商業地產項目。由五星級酒店和精品酒店、當代藝術館、多功能演藝廳、商業中心、創意辦公室五大業態共同組成。然而,讓現代人不解的是完全是這樣一個后現代建筑有著一個充滿了雪域高原神秘色彩的名字,“喜馬拉雅”這個名字究竟蘊含的什么意義?與超高層建筑向空中升高的情況完全不一樣,喜馬拉雅是為了跟天交流,比追求建筑高度的想法更重要。他把建筑變成了一個觀念,并提升到美學和哲學的價值。浦東是長江的尾,頭就在喜馬拉雅,我們把頭和尾用最古典的源頭和最現代的這個尾把它接起來。一個國家,在這個時代應該有一些代表這個時代精神的建筑,也就是這個建筑脫離了建筑體本身考慮,它是一種精神的象征,它將成為上海新地標的跨時代建筑。

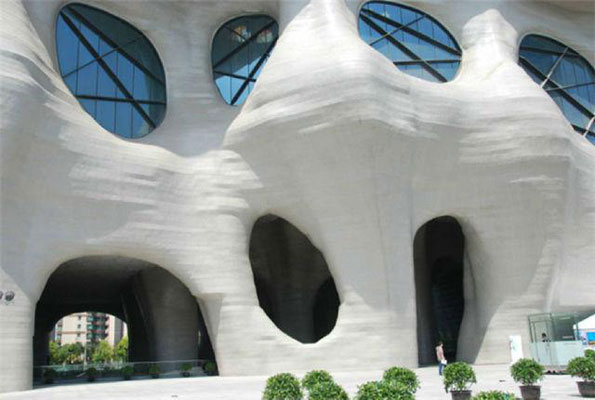

建筑整體是由晶瑩透亮的立方體和閃爍金屬光澤的有機形體“林”所構成,簡潔明快的方形體內是五星的酒店和一流的辦公樓,但人們在入住灑店時不是像住進一個酒店而更像是住進了一個藝術館。進入美術館時又發現有酒店,進了商業性地方又發現那是設計中心,這樣的做法是為了把原有的城市建筑重新組合。不規則樹林狀的中央是各種演藝娛樂場所和目前中國最大的當代藝術館,這種單純與隨意的有機結合構成了建筑本身奇妙的對比效果,尤其是底層的林間意境將現代生活與古典詩意巧妙地融含在了一起,磯崎新的設計使這座建筑充滿了藝術氛圍。以前酒店就只是酒店,美術館只是美術館,兩個完全不一樣的東西結合在一起,如果這個讓人驚訝的想法能實現的話,將成為一個創造新東西的契機。它是一座完全后現代主義風格的建筑,也就是說,它外表看上去非常現代,而里邊卻蘊含著深厚的東方哲學,這與磯崎新的設計理念一脈相承。

喜馬拉雅中心的中央部分容納了一個當代藝術中心和一個約2 000 人的多功能劇場。這種獨特的有機造型是曾在意大利新佛羅倫薩火車站設計中嘗試過的運用了“進化論結構的最優化手法(ESO方法)”的設計。一般從結構要素上的力的傳導效率來看,與拉伸以及壓縮的軸向力相比,彎力的傳導效率極低。即在所有結構要素中均勻地分布沒有彎力的應力結構,其力的傳導效率是最高的,在這種情況下可實現用最小限度的材料來組成結構體。