4 方法

4.1 亞利桑那案例

方法包括對所要研究的每條河道的第八英里段進行實地評估和基于接入點和步道開發適宜性的廊道分級。現場采集數據并按照不同沖刷屬性排序;河道構造、河道植被、可行走性、道路建設和連接性(十字路口類型和聯接方式)。

數據分類:

河道構造;1駁岸處理(自然/人工);2河床處理(自然/人工)和3陸地植被(自然/分級);

可行走性;河床表面(均勻度、地質情況);

道路建設;可進行道路建設、有/無緩沖區的高地;

連接性;1十字路口(類型和頻率);2地下通道特點(高度、斜坡)和3連接通道(小徑、排水溝以及其他河道)

初級指數用于評估研究范圍內每條水道的可達性和步行體驗:

可達性指數:2×(道路建設)+(聯接方式)+(十字路口)+(河床可行走性)

步行體驗指數:(駁岸處理)+(河床處理)+(陸地植被)+(當地植被)

專家強調道路建設對成功修建綠道的重要性,因此,與評估體系中的其它指標相比,道路建設被賦予了兩倍的權重。另外,鑒于皮馬縣的規劃師所提議的責任問題,地下通道是否會作為人行穿越仍然沒有定論,因此隧道高度沒有包括在指數中。它只以點數據的形式出現在地理信息系統中,用于小尺度的場地分析和未來的步道設計。

在計算最終可行性指數(FFI)之前,美國亞利桑那州皮馬縣的人口普查數據可用來判別鄰近人口密度最大的水系,這些水系具有更大公共用途的可能性。用于計算步道最終可行性指數的公式如下:2×(人口密度)+(可達性指數)+(步行體驗指數)。

可行性研究報告表明阿拉莫水系在公眾可達性方面是一條級別較高的水系,因而做了進一步的空間數據來分析這條沿著水系分布的城市綠道的規劃。此外,研究人員還進行大范圍的植被清點工作,評估阿拉莫水道沿岸及鄰近植被區的水生和陸生植物,挖掘與棲息地相關的存在可能性和條件限制。分析的結果為阿拉莫水道沿岸的步道和生境制定了規劃和設計策略。

4.2 馬里蘭案例

初步的方法包括由MNCPPC提供的地理信息系統數據的評估。了解和設想綠道的一般途徑是將規劃綠道劃分為18個綠道河流區。每個學生分配一段及其周邊地區。正是在這個層面上,學生們進行清點、分析、規劃和構成分析,最終為綠道提出設想。學生們還采用了ABC1方法來記錄各指定區域的非生物、生物和文化內容[3]。

通過實地考察,學生更好地了解他們各自負責的區域。他們會返回到各自的場所去拍攝指定區域的照片,這些照片將會用于他們的照片集中。學生還與來自MNCPPC的代表舉行會議,以收集項目進展過程中的相應反饋信息;還會查閱全國各地已有的綠道案例的研究成果,并且制作出展現綠道規劃創新思維的案例研究海報。另外,學生還需閱讀推薦的相關綠道文獻,如Fabos and Ahern,1995[4];Flink and Searns,1993[5];Hellmund and Smith,2006[6],隨后,按要求提出針對自己地塊的小創意和針對整條綠道的總體設計構想。

在項目正式匯報前的最后兩周內,學生們制作出各自地塊的規劃和設計方案展板。他們利用全面調查和相關的分析信息,做出了總體規劃方案和針對場地尺度的設想文本。這些總體規劃方案完善了原有的步道路線,并提出了新的二級環路以融入解說系統。場地尺度的提案試圖將詮釋非生物、生物和文化的機會與條件限制及步道使用者的主要硬性需求進行整合。

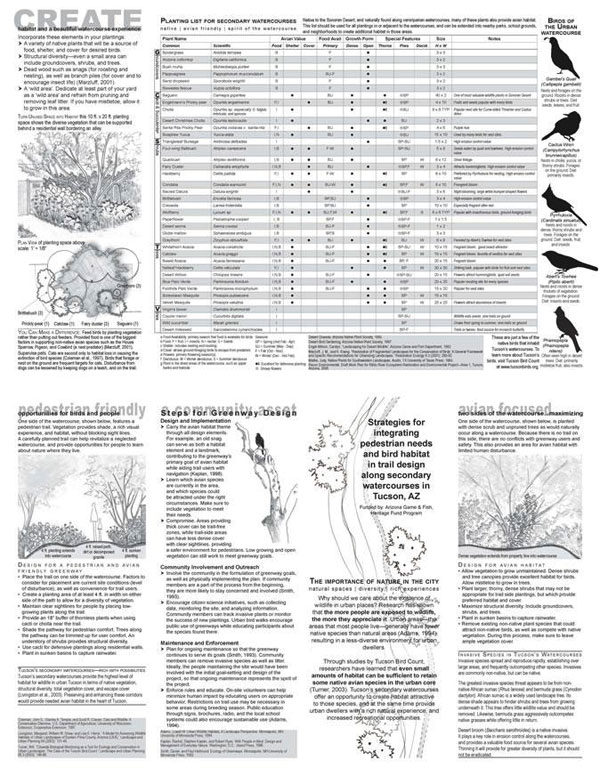

圖03-04:為社區居民制作了一本科普小手冊,向居民講述有關二級水道作為棲息地和野生物觀察點的功能作用。Photo Credit: Jennifer Balsa