于是我們利用三維設計軟件在整個生產過程中做為一個主要的控制手段,而不僅僅是設計輔助手段。我們一開始引入了RHINO(犀牛)來進行設計與控制,這是一款擅長于3維曲面建模的設計軟件,它比目前常用的SKECTCHUP擁有更強的曲面建模能力,比3DMAX有更強的曲面定義和分析計算能力,最主要的是其空間定位能力以及參數化能力,還有其與CAD之間良好的轉換不僅幫助我們完成了方案設計,更是在建筑生產過程中起到控制作用。我們利用它創建出了我們想要的直紋曲面與各種傾斜流動的墻面,除了手工模型,我們更多的利用電腦3維模型來進行方案推敲。當得到確定的形態后,對模型進行各種切割,以此作為CAD二維繪制的基礎(主要是平面上的),如果平面上的原因導致形體需要做出改變,就再反饋到3D模型中,然后再回到CAD,一來一回完成一種二維圖紙和三維模型的互動。更重要的是準確的3D模型比二維圖紙能更有效的幫助部分材料與施工單位,比如玻璃幕墻公司和外墻材料廠家都直接利用3D模型進行生產與施工。

然而RHINO的3D模型讓各專業解讀起來卻存在著困難性,而二維的CAD平臺也正如前述不足以支持各專業合作,于是我們引入了REVIT,這是基于BIM(building information modeling建筑信息模型)概念開發的3維建筑設計平臺。將各專業的設計在BIM中進行匯總,很快我們發現了很多在二維圖紙中需要大量時間與人力才能發現的錯誤,比如結構與建筑外墻沖突的地方,管線在三維上打架的地方,我們一一糾正,提高了生產效率,我們的各專業配合就這樣在BIM的幫助下從比較粗放的二維式配合向更為精密的三維式配合邁進。

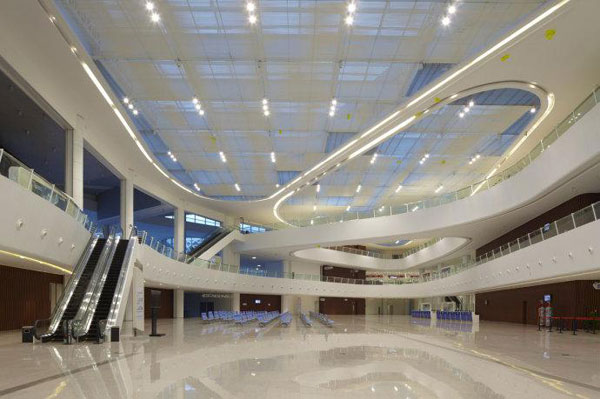

客運大廈已經“飄動”在了天津東疆港的最南端,目前看來有點孤單,周邊還是一片荒蕪,規劃似乎仍在調整之中。突然想起當初最開始做方案的時候,我們曾被告知有“一期”和“二期”兩部分,所以從鳥瞰效果圖上仍能看到我們所設計的“二期”那一部分,并且還被告知會有城市輕軌與客運大廈接駁,于是我們還煞費苦心的在“一期”的東邊設計了現在可以看到的向北面伸出的端部,想把輕軌直接引進建筑物內部,并想將“一期”與“二期”之間的空地留為公眾可以穿越的景觀通道。不過這些都隨著規劃的不斷調整而成為過眼云煙,唯一沒變的就是當時中標后由天津市領導拍板定下的形式,所以那端部雖已不再有接駁輕軌的功能,但還是保留了下來。

不管怎樣,希望這凝固的絲綢能成為代表天津港新氣質的獨特地標,為郵輪母港片區的整體營造帶來自然、靈動的第一筆。