二、山地開發

1、 用地適宜性提高

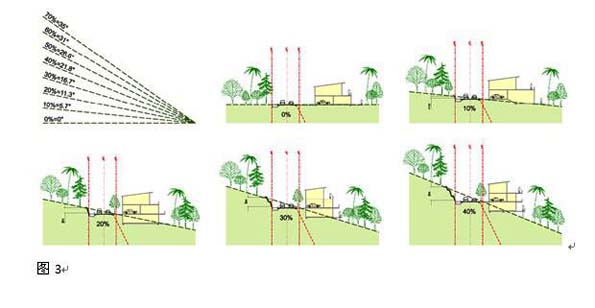

根據《城市用地豎向規劃規范(CJJ 83-99)》中規定,城市各類建設用地最大坡度不超過25%。同時規范對上述規定還做了說明:同時為了適應丘陵、山區城市的實際,貫徹不占或少占良田好地的要求,規劃最大坡度有所提高(特別是對居住及公共設施用地),從規劃工作特點出發,適當降低城市道路的設計坡度作為道路的規劃控制坡度,便于以后規劃與設計的銜接適宜規劃坡度可覆蓋我國巨大部分各類地形、地貌的現狀與規劃的城市用地情況,為城市建設和長期使用提供較好的基本條件;而對個別某些特殊原因已規劃建成的突破本規范適宜規劃坡度范圍的用地(居住、公共設施用地坡度最小為0%,最大達45%)則不應覆蓋,因為采用這些極限坡度往往會帶來建設開發投資過大、長期營運費用高或使用、交通不便及環境質量差等方面的突出問題,因此我們在規劃用地坡度時,應盡量避免采用上述過大或過小的極限坡度。

2、 場地坡度劃分

根據上述規范規定我們也將山地根據坡度做如下劃分:

0-10%——標準開發(平坦地形)

10-15%——需要部分改變坡度工程

15-25%——需要大量挖填方工程

25-45%——很難開發

>45%——不宜開發

由此坡度超過45%的區域通常被認為是不可開發的區域,應被確定為山地保護區,以解決山坡景觀保護和水土流失的問題。坡度在25-45%的區域在某種程度上是可開發的,但前提條件是要遵循嚴格遵守設計要求和規范等。

3、 坡度對建筑的要求

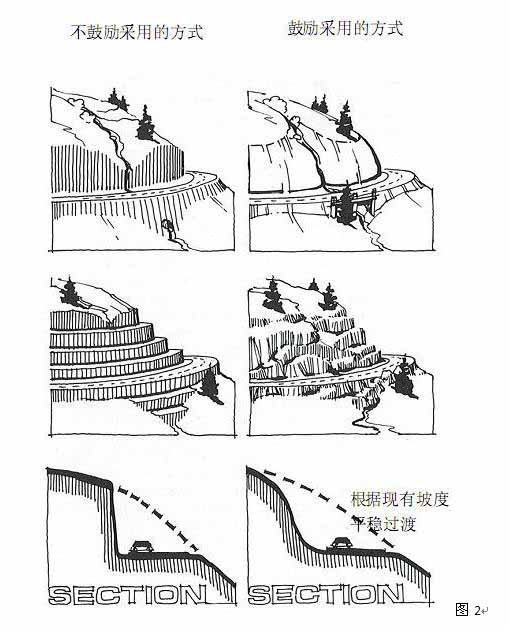

山地建筑應結合地貌特征,依照坡度差異進行建筑布局,起到錯落有致的效果,使建筑與山地自然景觀相協調,從而避免高切坡現象的建筑形態。

山地建筑所具有的形態特征有三種:

(1) 架空式。建筑底面不直接與山地地表發生接觸。有吊腳、干欄、懸挑等形態。如桂北、重慶民居,云南干欄式建筑。

(2) 地表式。建筑依附于山地地表。有筑臺、提高勒腳、錯層、掉層等形態。如浙江民居,青藏碉房,福建土樓。

(3) 穴居式。建筑形成與山體形態協調的建筑風格。如窯洞、石窟洞的建筑形式。

4、 建筑依據場地的坡度的幾種處理手法

如下圖片中所示為建筑單體在充分考慮場地坡度和整體協調性時,可采用的錯層、跌落、吊腳、架空、筑臺退臺等多種設計手法,同時還有地下空間的運用,建造節能節地的地下、半地下建筑。

小結:山地擁有世界上最豐富的旅游資源,山地旅游是旅游業發展的必然產物,由于其特殊的自然環境使得我們在設計時不能照搬平原類旅游項目的模式,而應立足于其豐富的景觀類型,優越的生態環境,深厚的文化歷史積淀更細致的去推敲研究其發展方向。