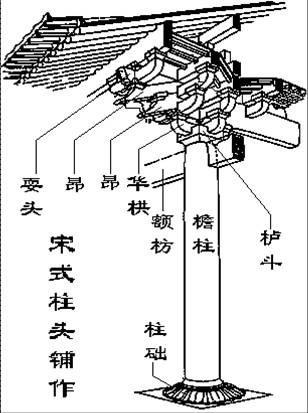

斗拱置于檐下柱枋之上,以層層稱為拱或昂的短木向外挑出以支承屋檐或梁頭,各層短木之間起支墊作用的小木塊稱為斗或升,總體即為斗拱。斗拱依其部位或時代不同而有不同名稱,如宋代稱置于一般柱頭、轉斜角柱頭和闌額上的斗拱為柱頭鋪作、轉角鋪作和補間鋪作,清代則分別稱為柱頭科、轉角科和平身科等。

最早的斗拱形象見于西周青銅器命簋上所用的櫨斗,在戰國青銅器刻紋中也有成組的斗拱。漢代畫像石、畫像磚、壁畫、明器、石闕和墓室中都表現有成組的斗拱,多為柱頭鋪作。唐代斗拱已達到成熟階段,已有補間鋪作,大多只有一朵,比柱頭鋪作簡單。

唐代建筑出檐深遠,斗拱雄大疏朗,表現了斗拱所具有的結構美。宋代補間鋪作加多,形制趨于復雜,與柱頭鋪作基本相同,斗拱尺度變小,反映了此時斗拱的結構作用逐漸減弱和裝飾作用的加強。

明清時期斗拱的結構作用更為退化,裝飾作用幾乎已成了斗拱的唯一功能。明清的平身科斗拱增加到四~六攢,甚至更多,尺度變小,斗拱的形象也變復雜,如用45°方向的斜拱互相搭連,形成網狀,稱為如意斗拱,或將斗拱組合成螺旋形網的樣子,用于藻井周圍。

翼角起翹 屋頂起翹的轉角,由其形式很像鳥翼,故稱翼角。在屋頂轉角處為了承托兩個方向的屋面,使用了一條45°方向的角梁,角梁比椽子粗大,為了使接近角梁的檐子與角梁上皮取平,于是在靠近角梁的椽下,使用長三角形的墊木把椽子逐漸抬高,屋檐的輪廓線也就向上翹起,即為起翹。通常為使造型更加完美,角部又向 外伸出,稱為出翹。

角翹的起源可能與斗拱的發展有關。唐代以前,斗拱很大,出跳深遠,角梁(相當于45°的椽子)處仍使用不太粗大的構件,通常也就沒有起翹。唐代建筑仍以無起翹為主,但也有起翹的做法。宋代以后,斗拱出跳漸短,椽子負荷加大,轉角處重量特大,45°椽子普遍演化為粗大的角梁,起翹隨之普及。

斗拱結構3D圖解

唐宋斗拱分析:

唐宋:斗栱巨碩,與柱高比可達到1:2,加上直昂的作用,常使出檐達三四米,鋪間一般1、2朵。

〖華栱〗:在斗栱上向內、外挑出的栱,稱“華栱”。

〖計心造與偷心造〗:在斗栱(華栱、昂)的跳頭上有與之垂直的橫栱和枋為“計心造”,沒有的是“偷心造”。

〖令栱〗:與華栱垂直的栱稱橫栱,最外一挑華栱(或昂)頭上的橫栱稱“令栱”。

〖抄〗:華栱出挑稱“抄”;有“單抄”、“雙抄”的說法。

〖昂〗:斗栱中斜向設置(與屋面平行)的桿件為“昂”,是杠桿作用的斜挑梁。

分類:

依其具體位置分別稱作:柱頭鋪作(位于平柱的柱頭上)、轉角鋪作(位于轉角柱頭上)、補間鋪作(位于両柱間的枋上)。

各部名稱: