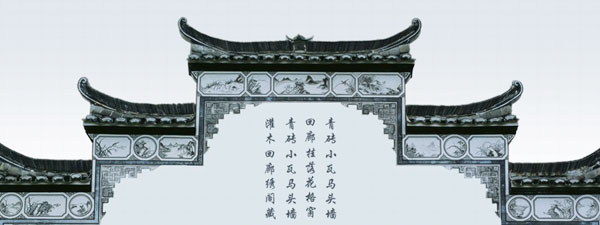

馬頭墻又稱風火墻、防火墻、封火墻,是漢族傳統民居建筑流派中贛派建筑、徽派建筑(徽州建筑)的重要特色。特指高于兩山墻屋面的墻垣,也就是山墻的墻頂部分,因形狀酷似馬頭,故稱“馬頭墻”。

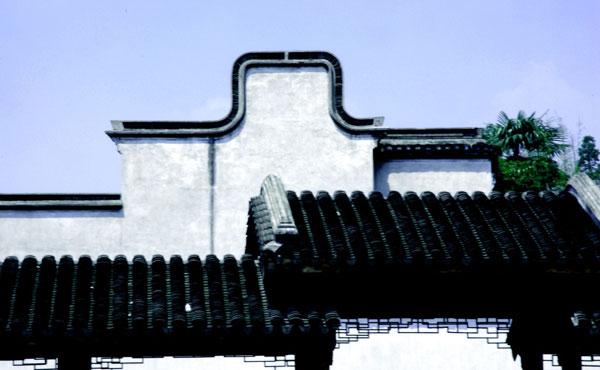

贛派建筑的墻體之所以采取這種形式,主要是因為在聚族而居的村落中,民居建筑密度較大,不利于防火的矛盾比較突出,火災發生時,火勢容易順房蔓延。而在居宅的兩山墻頂部砌筑有高出屋面的馬頭墻,則可以應村落房屋密集防火、防風之需,在相鄰民居發生火災的情況下,起著隔斷火源的作用。久而久之,就形成一種特殊風格了。而在古代,徽州男子十二三歲便背井離鄉踏上商路,馬頭墻是家人們望遠盼歸的物化象征,看到這種錯落有致,黑白輝映的馬頭墻,也會使人得到一種明朗素雅和層次分明的韻律美的享受。

馬頭墻的“馬頭”,通常是“金印式”或“朝笏式”,顯示出主人對“讀書作官”這一理想的追求。馬,在眾多的動物中,可以稱得上是一種吉祥物,中國古代“一馬當先、馬到成功、汗馬功勞”,等等成語,顯現出人們對馬的崇拜與喜愛。這也許是古贛派建筑、徽派建筑設計師們為什么要將這種封火墻,稱之為“馬頭墻”的動機。

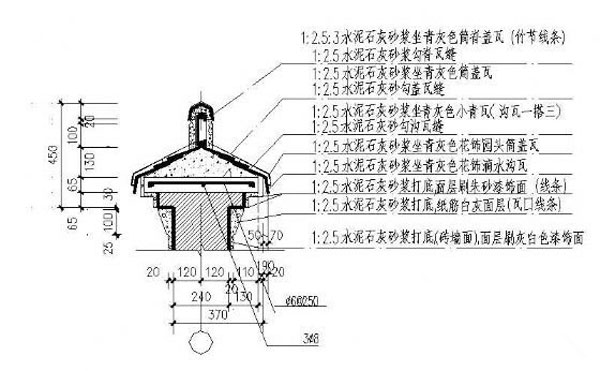

馬頭墻的構造為,隨屋面坡度層層迭落,以斜坡長度定為若干檔,墻頂挑三線排檐磚,上覆以小青瓦,并在每只垛頭頂端安裝搏風板(金花板)。其上安各種蘇樣“座頭”(“馬頭”),有“鵲尾式”、“印斗式”、“坐吻式”等數種。“鵲尾式”即雕鑿一似喜鵲尾巴的磚做為座頭;“印斗式”即由窯燒制有“田”字紋的形似方斗之磚,但在印斗托的處理上又有“坐斗”與“挑斗”兩種做法;“坐吻式”是由窯燒“吻獸”構件安在座頭上,常見有哺雞、鰲魚、天狗等獸類。也有“金印式”或“朝笏式”,顯示出主人對“讀書作官”這一理想的追求。