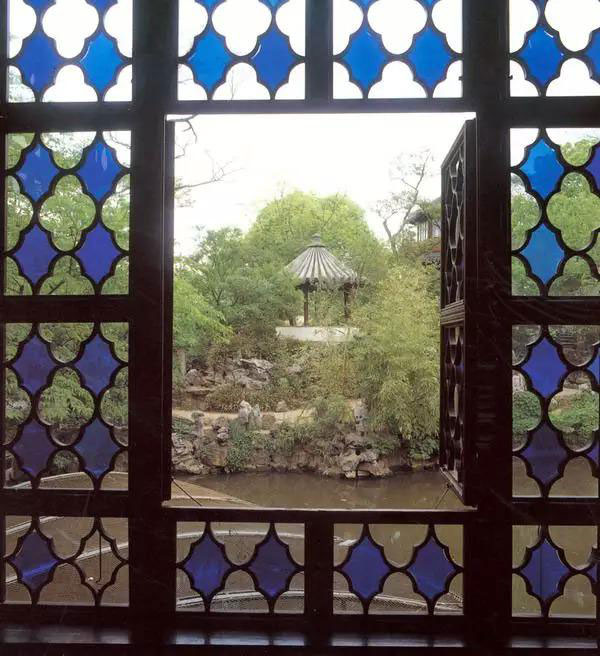

杜 甫的"窗含西嶺千秋雪"、王安石的"西山排闥送青來"、李白的"檐飛宛溪水,窗落敬亭山"等著名詩句也都是因窗得景,通過窗戶把外面的廣大空間和優(yōu)美景觀 都盡收眼底,使內(nèi)外空間發(fā)生交流,正所謂是"納千頃之汪洋,收四時(shí)之爛漫"。因而計(jì)成總結(jié)到:"借景,園林之最要者也。"李漁也說:"開窗莫妙于借景"。 中國古代造園家巧妙的通過借景、通過窗,使園林空間得以無限的擴(kuò)展,使有限成無限,園林內(nèi)外構(gòu)成了一個(gè)有機(jī)的、空間互為的藝術(shù)整體。

宗白華先生曾說過:"古希臘人對于廟宇四周的自然風(fēng)景似乎還沒有發(fā)現(xiàn)。他們多半把建筑本身孤立起來欣賞。古代中國人就不同。他們總要通過建筑物、通過門窗,接觸外面的大自然。"深刻地道出了中國園林善于通過窗來借取景致的重要特點(diǎn)。

3、窗的審美轉(zhuǎn)換

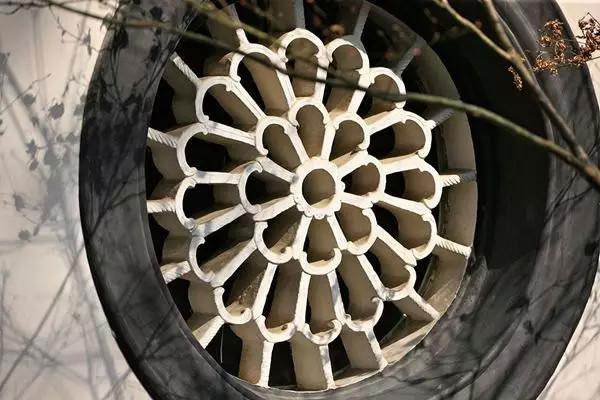

窗 在中國古典園林中的另一個(gè)審美特點(diǎn)是通過窗來達(dá)到"審美轉(zhuǎn)換",即通過窗將一般事物確定為審美對象。一方面,窗的出現(xiàn)實(shí)質(zhì)上是為主體確定了一個(gè)特定的審美 視角,使主體進(jìn)入到特定的審美情境之中;另一方面,窗又為客體劃出了一個(gè)特定的范圍,窗起到了畫框的作用,正如李漁所說的:"同一物也,同一事也,此窗未 設(shè)以前,僅作事物觀;一有此物窗,則不煩指點(diǎn),人人俱作畫圖觀矣。"

窗 的轉(zhuǎn)換是處理集中審美視點(diǎn)的切入點(diǎn),為主體提供一個(gè)特定的審美角度,使主體進(jìn)入特定的審美情境,同時(shí),窗又為客體劃出了一個(gè)特定的范圍,使漫無邊際的對象 有了邊際。李漁說道:"然此皆為窗外無景,求天然者不得,故以人力補(bǔ)之;若遠(yuǎn)近風(fēng)景盡有可觀,則焉用此碌碌為哉?"當(dāng)窗不存在的時(shí)候,我們主體的人與客體 的物是處在同一空間的,主體與客體的關(guān)系并不明確。而當(dāng)有了窗,空間發(fā)生了微妙的變化,窗里的物成了主體的視覺中心,因而成為主體,而窗外的人成了客體, 由于有了窗,人與物之間就有了距離,這種距離既指空間距離同時(shí)又指心理距離,空間距離是指由于有了窗,物與人之間有了"隔";而心理距離是主體由脫離現(xiàn)實(shí) 而進(jìn)入審美情境之后與物之間的"隔"。

同 時(shí),窗本身還具有"通"的特性,雖然主體與客體之間發(fā)生了"隔",但無論是漏窗還是洞窗,窗總會或多或少的將由于"通"而把窗外的物顯露出來。"通"與" 隔"是相對的,正因?yàn)橛辛?/font>"隔",所以才有了"藏"、有了"虛";正因?yàn)橛辛?/font>"通",所以才有了"漏"、有了"實(shí)";也正因?yàn)橛辛舜暗倪@些功能,人才可以 以"見"視"不見",以"漏"見"藏",人才可以有更多的空間去想象窗以外的無限空間,窗在園林中的設(shè)置實(shí)質(zhì)上是為人們提供了更大的審美空間。