風水是中國古代的一門傳統學問,中國古代風水的核心,即找尋“山環水抱必有氣”的“藏風聚氣”之地,以創造背山面水、避風向陽,又與天上星象相對應之“四象”地形,作為最佳居住環境,建立人與自然的協調關系,以獲取大自然的恩寵與庇護,從而確保人身體健康,心理滿足和事業興旺,亦為古代人們向往的居住環境的最佳模式。中國風水學作為對環境選擇的一門學問,人居環境生活、生產用地的選址、定位、定向、布局的環境生態學在現今社會亦越來越多的引起世界各國的重視,“覺悟”較早的是德國,興起了“令人迷戀的生物住宅”熱,其依據標準就是中國的風水學,政府特撥專款專題研究,起因是現代化的住宅帶來了“建筑物綜合癥”,“致病建筑物”引起發達國家的反思。因此中國的風水學是我們炎黃祖先幾千年來寶貴的生活經驗的累積、歸納所作出的結論,是集地球物理學、水文地質學、環境景觀學、生態建筑學、宇宙星體學、地球磁場方位學、氣象學和人體信息學合一的一門綜合性科學,也可以說是哲學、科學、統計學和心理學的總和。

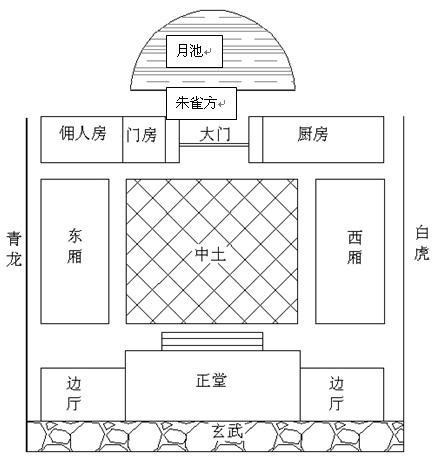

那么怎樣的建物格局才算是中國古代風水學所追求的“藏風聚氣”的最佳居所呢?首先要“四獸”齊全才算是好的風水格局。所謂“四獸”是指居所前、后、左、右四個方位。風水上稱為“前朱雀、后玄武、左青龍、右白虎”。“朱雀”代表居所前方的朝山或明堂;“玄武”代表居所后方的靠山;“青龍”和“白虎”則是代表左、右兩旁的砂手。下面我們來看一棟古代的傳統民居的平面圖來了解一下中國古代民居的風水布局(如圖)

在本建物的離卦方(南方)也叫做朱雀方,有一個半月型的水池,為朱雀池,是整棟宅院的收財池。本建物的左邊為青龍方,右邊為白虎方,大門就開在正中,面向朱雀池的南方。就科學上而言,南風吹來,吹過水池,夏天的熱風可通過水池的水來達到調節降低溫度。建物的左手方是青龍方的東廂房,右手方為白虎方的西廂房。建物的正堂是主人用來祭祖、拜神、會客,兩面邊廳則是主人居住的房間。正堂建在玄武方,玄武為高、為山,所以正堂建物地基要高,必須上臺階才能登堂入室,同時屋內也比東、西廂等其它的房屋內要高大。正堂背后為坎卦方(北方),由于正堂高大遮蔽了冬天北方來的冷風,所以由正堂與東廂、西廂房所圍成的中庭不致受冬天的冷風吹襲,家人可以在這塊“中土”空地做活動。

用現代社會的眼光來看,以上的中國民居的風水理論,其實是有相當的科學成分的,沿用這種中國古代風水理論融入現代建筑風水學中,所選樓宇前有寬闊的平地(明堂),明堂外有樓宇(朝山),居所后方要有比自己更高大的建筑物所依靠(靠山),左、右兩旁也要有樓宇(砂手),這樣的樓宇便算是基本具備“藏風聚氣”的格局了。

建物除了須“四獸”齊全外,還要看其外部形狀。風水學首重形象,建筑物的外形可按照《易經》五行中的“金”、“木”、“水”、“火”、“土”來進行區分。

五行屬“金”的建筑物

圓形的建筑物五行屬“金”。在風水學中,圓為動,代表著變化。其含義可從易象之源-太極圖形中找到答案。太極圖形外部是一個圓形,中間以S形分隔陰、陽。黑、白陰陽自然對立,解釋了天地事物兩種消長而又平衡的現象,外部的圓形更揭示了宇宙間永恒的法則是世間萬物永遠處在變化之中,周而復始,周行不怠。由此圓形的建筑物也同樣代表著變動和不穩定,而人無論是工作還是居住,需要的是一個穩定的環境,故中國風水學認為五行屬“金”的建筑物不利辦公和居住。

五行屬“木”的建筑物

長方形的建筑物五行屬“木”。筆者在此先解釋一下八卦的意涵,《易經》中太極生兩儀(陰、陽),兩儀生四象(青龍、白虎、朱雀、玄武),四象生八卦(“坎”卦、“艮”卦、“震”卦、“巽”卦、“離”卦、“坤”卦、“兌”卦、“乾”卦),八卦就像是八個頻道,各自代表著不同的方位和人、物,借助這八個頻道的磁場融入人居環境里再加上易經五行的相生相克關系可以找出每個人最適合的方向和居住環境。長方形的建筑不會有缺角,亦不會缺失任何一方的卦象,故風水學認為五行屬“木”的建筑物是適合人居的建筑物。

五行屬“水”的建筑物

波浪形的建筑物五行屬“水”。現常見有許多新建成的樓宇,外形好似波浪,新穎、時尚,但是這樣的建筑物有個最大的缺陷,就是整棟樓的中心點往往不在樓宇內,這在風水學上稱為沒有中宮之位,屬不宜居住的格局。

五行屬“火”的建筑物

三角形或不規則形的建筑物五行屬“火”。在風水學上,三角形是最不好的形狀,不規則的形狀往往造成缺角亦失去多方卦象而引來禍事。應用在建筑設計上,三角形以及不規則的形狀也是很難利用,容易造成空間的浪費。

五行屬“土”的建筑物

正方形的建筑物五行屬“土”。同長方形的建筑物一樣,正方形的建筑不會有缺角,也不會缺失任何一方的卦象,故風水學認為五行屬“土”的建筑物同樣是最適合人居的建筑物。